保育士経験10年以上、家庭でも子育て中です。

子ども複数人で遊んでいると『おもちゃの貸し借り』の場面が多いと思います。

「貸して」

「いいよ」

「ありがとう」

「あとで」

これらの言葉・やりとりの流れを伝えていくのは、他でもない『大人』です。

この記事は以下のような思いを持つ方向けに書いています。

・子どもがおもちゃの貸し借りを上手くしてくれない

・おもちゃの貸し借りって、どうやったらできるようになるのか

ちなみにこの記事では『答え』というより『ヒント』を書いているイメージです。何かのキッカケになれば幸いです。

おもちゃの「貸して」「いいよ」のやりとり

そもそも他の子が持っているおもちゃに触れてみようとする・興味を持つというのは【他人への興味が湧き始めた証拠】とも言われています。

人間は1人では生きていけないので、この姿はいわば本来持っている本能的な部分ともいえますね。

そこで更に見られる場面は【おもちゃの取り合い】から始まるケンカ・トラブルではないでしょうか。

これが始まると、大人の介入が必要です。

「貸しては?」

「どうぞは?」

「ありがとうは?」

こういった言葉を投げかけたことがある方も多いと思います。とても大切なことですね。

『こういう場面では』『こういう言葉を使ってやりとり』というのは、大人が伝えていく以外、習得する術は基本的にありません。

ここで【あたりまえ】と思って、思考停止で伝えていくのではなく、考えたいことが1つ。

「貸して」「どうぞ」の【強要】【強制】になってないか?ということです。

確かにこういったやりとりは、出来るようになった方が良いし、出来るようになって欲しいという思い・願いがあります。

それをサラッと伝えるだけなら良いものの、子どもが言ってくれないからといって「貸してでしょ?」「ありがとうは?」と、いつまでも言い続けてしまうと、もはや【言わされている】領域です。

『言葉のやりとり』を教えていたつもりが、子どもにとって「貸して」「ありがとう」のやりとりが【ただの作業】になってしまいかねません。

じゃあ、どの程度伝えていけばいいのか…ということで、ここからはたとえ話なども交えながら、解説していきます。

まずは『大人同士のやりとり』に置き換えてみる

たとえ話です。

あなた自身が新しい本を買った、CDを買った、何か手元で楽しめるモノを手に入れたとします。

ワクワクしながら早速、楽しみ始めます。

楽しみ始めたんですけど、2~3分も経たないうちに

「ちょっと、それ貸して」

と家族や友達から言われたとしたら、それ、貸すことができますか?

僕は貸せません。

楽しみで買ったのに、まだ自分自身が楽しんでないのに、満足してないのに…。

もし貸せるとしたら、その内容に満足した、暗記した、人にすすめたいと思った…など、こんな心理状態になったときだと思います。

大人がこの状態なのに、子どもにそれを課すのは酷だとは思いませんか?

『おもちゃの貸し借り』は、確かに必要な場面ではあるんですけど、実は大人にとっても難しい場面だということです。

『満足しているか』がポイント

大前提として、子どもは『脳』が発達途中です。感情的なやりとりは、習得真っ最中。

「貸して」が言えるように伝えていくことは、もちろん大事です。

大事なんですけど、まずはそのおもちゃで『満足するまで遊ぶこと』が、大切になってきます。

夢中になるまで遊んでいたはずなのに、突然そのおもちゃをポイっと置いて、他のおもちゃを手に取ったり、別のところに行ったりすることってありませんか?

あれはまさに【そのおもちゃで遊ぶことに満足した】姿そのものなんです。

(もちろん、他にもっと興味が湧くモノを見つけたからそっちに行った、ということもあります)

「貸してあげてもいいかな」と思えるくらい、まずはそのおもちゃで遊ぶ時間と空間を確保してあげましょう。

繰り返しになりますが「貸して」「いいよ」のやりとりを伝えるのも、大切なことです。

大切なんですけど、強要・強制するのではなく、あくまで伝える程度に。

ある日突然、おもちゃの貸し借りがスムーズにできる日が来るはずです。

過去の経験談

ここからはオマケの話で、少し話題はそれます。

過去に担任を務めていたクラスで「ありがとう」という言葉について、伝えていたことがありました。

ある子どもが友達に向けた発言で、気になった言葉がありました。

「教えてもらったら、ありがとうって言わないと!」

ここでちょっと思いました。

純粋に『誰かの手助けをする』というより『ありがとうを言われるために、手助けをしていないか?』と。

「ありがとう」を強要・強制したつもりはないのですが【伝え方】が難しいなと思った1コマでした。

「そんなつもりはなかったのに」と思っても、伝わり方は人それぞれ。

【伝え方】に気を付けることは、損ではないなと思いました。

それって「あたりまえ」ではないかも…?

今回はついつい言ってしまいがちな「貸しては?」「いいよは?」の声かけについて触れていきました。

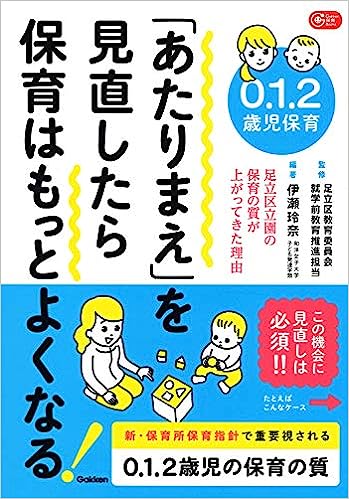

下記は保育の書籍になりますが、普段から何気なくやっている子どもへの接し方について「よく考えたら、そりゃそうだよね…」と気づきが得られる1冊です。

字だけがブワーっと並ぶのではなく、イラスト付きで読み進めやすい構成になっていますので、お子さんとの日常の関わりについて振り返りたい方にはピッタリです。

他にも「これってあたりまえじゃないよね…」というエピソードがありましたら、ぜひ教えてください!

子育てや保育は、突き詰めれば突き詰めるほど、どこまでも考えることができる世界ですが、決して「コレが正解!」というモノがあるワケではありません。

自分に合った、お子さんに合った声のかけ方、関わり方が見つかったなら、それで十分なのかも知れません。